謀反は突然に

天正10(1582)年6月2日、まだ夜の明けきらぬ京都の町。

明智光秀の率いる一万三千の兵が本能寺を囲み、滞在していた君主・織田信長に襲いかかりました。

「あの、明智どのが・・・まちがいないのか」

安土城の留守を守る蒲生賢秀(がもう かたひで)は、京からの使者に何度も念おししましたが、答えは同じです。

その突然の知らせに安土城内は大騒動になりました。

「おのおの、おちつきめされよ」

蒲生賢秀は、慌てふためく同輩たちを制しにかかりましたが、皆、突然の主人の横死に気が動転し、がっくりと首を垂れて、眼はうつろになっています。

城下では、夜になって、山崎源太左衛門という留守役が自分の屋敷に火をかけて逃げだすと、それを皮切りに、尾張・美濃を本貫とする御番衆・留守役のほとんどが、妻子をつれて領地へ逃げ戻ります。

賢秀はあきれ果てましたが、極限状態に追い込まれた人間がまず自己保身にはしることは世の常なのでしょう。

ひとり残された律儀な賢秀は、主人信長が死んだからといって、すぐさま城を捨てさり逃げることなど出来ませんでした。

賢秀のその「気骨」を大いに愛していたからこそ、信長も安土城の留守をまかせていたのです。

逃げるは恥だが

まもなく、明智軍がこの安土城を来襲してくるのでしょう。

かなわぬまでも一戦交えて、潔く討ち死にすべきか。一匹の侍としてそうありたいと賢秀は願いました。

ですが、ふと周りを見まわすと、そこには信長の妻妾・子女のほか、多くの侍女たちがいて、皆不安に身をふるわせ、すがりつくように賢秀を見つめています。

そうか、たとえ自分は弱虫の卑怯者と言われても、故主の妻子たちは何がなんでも守らなければならないのだと、賢秀は脱出を決断します。

「小城ですが、わが居城へ一時避難しましょう」と賢秀が意を決して告げると、「わかりました。まいります」と女たちは口を揃えて同意しました。

しばらくして、近くの日野城から賢秀の息子である忠三郎が馬100頭と駕籠50挺を用意して迎えにきたので、早々と賢秀たちは安土城をあとにして、日野城に向かったのでした。

光秀と京都の人々

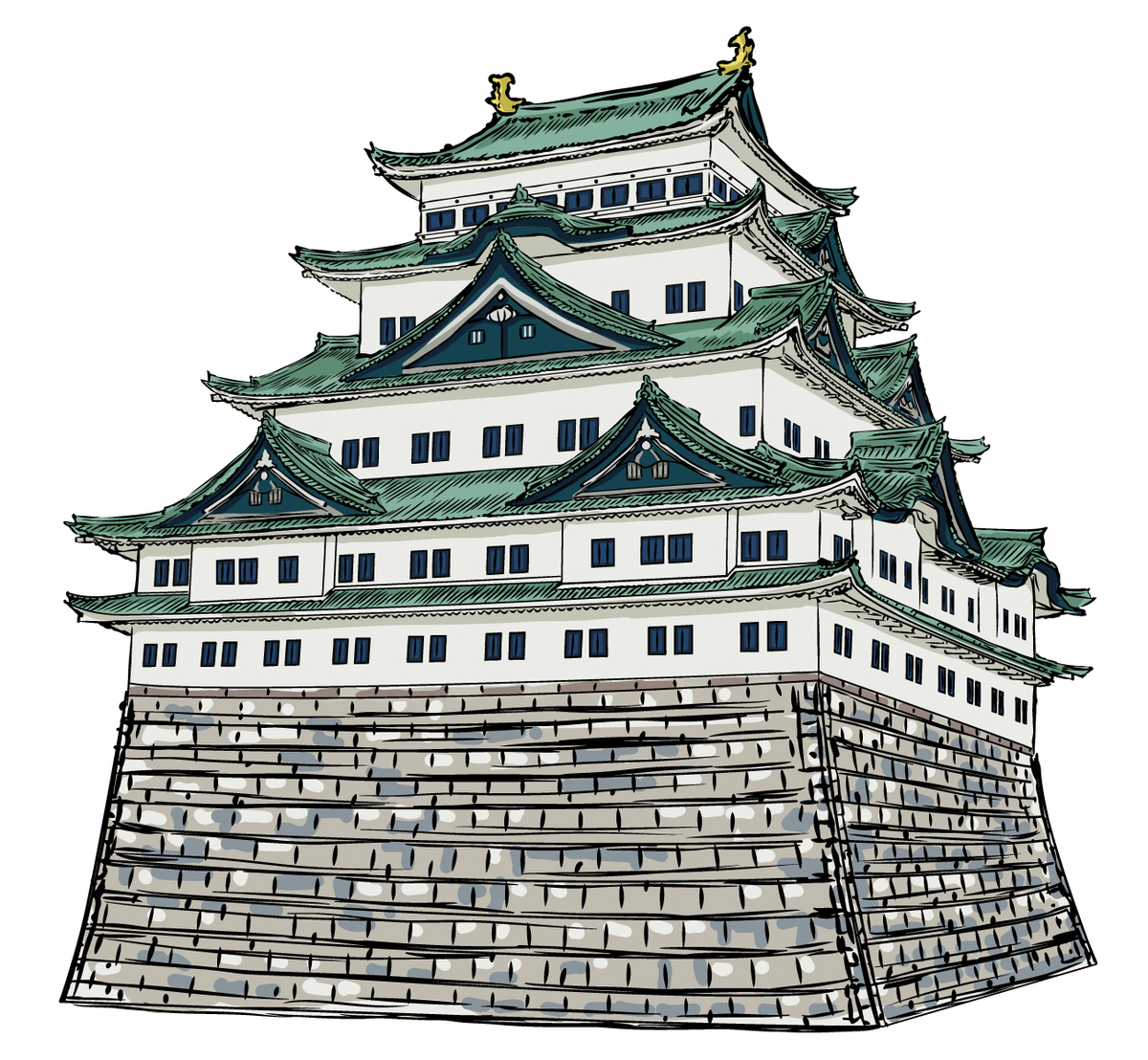

6月5日、明智光秀は長浜城・佐和山城を手中に入れ、その足で安土城へ入城します。

ほとんど人のいない安土城は無血開城となり、明智軍は身の回りを整理し、やっと一息つけました。

いちばん重要な場所でもある安土城で、無駄な血を流さないで済んだことに光秀は安堵していたのでしょう、その夜は深い眠りにおち、精神状態を取り戻しています。

朝廷は7日、光秀の勝利を賀し、京都の安泰を保障させるために、安土城へ神祇大副・吉田兼和を勅使として送り物品を与えました。

つづいて9日、軍勢を率いて京都に上洛した光秀を、公家衆、上京・下京の町衆たちが白川・神楽岡付近で出迎えています。

朝廷や公家衆の多くは、光秀の突然の政権交代をむしろ歓迎していたのでしょう。

そして2日後、信じられないスピードで中国から京に向かっている3倍の勢力を持つ羽柴秀吉軍を迎え討つために、明智軍は洛中から下鳥羽へ向かおうとしていました。

雨に煙る町並みを

シトシトと五月雨が降るなか、ちょうど東寺の曲がり角を曲がったときに、信じられない光景が馬上の光秀の目に映りました。

そこには、光秀をひと目見ようとする騒がしい人々の尋常ではない人混みができていたのです。農民や商人たち、皆、日常をそこですごす普通の庶民のものたちでした。

まさに、人いきれに包まれるというのは、こういう状況のことを言うのでしょう。

残されている記録の史料によると、そこで光秀は「京町中の者ども」から「御礼」の挨拶を受けて、まんじゅう・ちまき・餅・酒樽・肴・菓子などを贈られました。

それから、ある婦人グループは、甲冑をつけて戦陣にたつ光秀たちに進呈する品としては、干飯(ほしいい)がいちばんよかろうと、

「女子みなで作ったんですよ。サルなんかに負けないでね」と愛情たっぷりに贈られたりして、光秀は相変わらずのモテっぷりを発揮していたのでした。